早期简单照明阶段:在20世纪70年代以前,溶洞照明多采用基础光源,设计理念停留在“见景挂灯”的初级阶段。这一时期灯光设计缺乏系统性规划,主要功能是满足基本照明需求,尚未形成与溶洞地质特征相结合的艺术化表达。

技术升级与艺术化探索阶段:随着科技发展,溶洞照明开始引入编程控制技术,逐步实现从静态照明向动态光影的转变。设计者尝试通过灯光色彩与角度的调整,强化钟乳石、石笋等地质景观的立体感与层次感,但早期存在光源暴露、眩光干扰等问题,部分设计因过度追求视觉冲击而破坏了溶洞的原始美感。

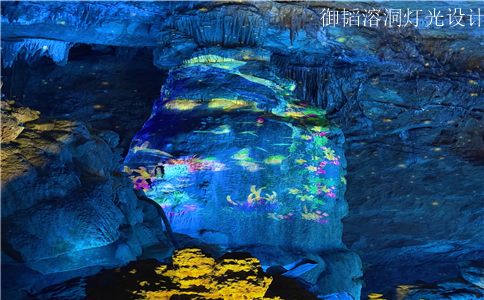

智能光影与文化融合阶段:近年来,溶洞灯光设计进入智能化与文化内涵深度融合的新阶段。以贵州安顺龙宫景区为例,其灯光升级项目通过LED光源与智能控制系统的结合,实现了光影效果的动态变幻与文化主题的精准呈现。设计团队运用定向光、散射光等技术手段,在突出地质特征的同时,融入龙文化传说等叙事元素,使游客在沉浸式体验中感受自然与人文的双重魅力。

生态保护与可持续设计阶段:现代溶洞灯光设计愈发注重生态保护,采用低能耗、长寿命的LED光源,并通过精密的光照角度计算与热量控制,避免对溶洞内活跃生长的石笋、石柱等生态结构造成破坏。例如广西桂林某溶洞项目,通过IP68防护等级的防水灯具与智能远程控制系统,在确保灯光效果的同时,实现了对洞内微环境的精准保护。

二、艺术表达创新

光影叙事与主题化设计

根据溶洞空间特点设计差异化主题,如“时光隧道”通过渐变灯光模拟地质年代变化,“梦幻星河”利用光纤灯与镜面反射营造星空效果。

灯光色彩与溶洞地质特征结合,如红色灯光突出铁元素沉积,蓝色灯光强化水流韵律,形成“地质美学”表达。

负空间利用与光影雕塑

通过隐藏式灯具设计,将光线投射在钟乳石背面或洞顶缝隙,形成“光影雕塑”。例如,利用洞壁裂缝作为光影通道,营造“光之峡谷”的视觉冲击。

在溶洞低洼区域设置镜面装置,反射灯光与倒影,形成虚实交错的“镜像迷宫”。

三、互动体验创新

多感官联动设计

灯光与音效、气味、风效结合,打造“五感沉浸”体验。例如,当游客靠近“火山口”灯光区域时,同步触发地热音效与硫磺气味,增强场景真实感。

通过地面投影与压力感应技术,实现“步步生莲”“踏水而行”的互动效果,提升参与感。

个性化光影定制

游客可通过手机选择灯光主题(如浪漫、探险、科普),系统实时调整溶洞内灯光氛围。例如,情侣可选择“星河鹊桥”模式,灯光聚焦于钟乳石拱桥并伴随流星光效。

四、生态保护创新

低能耗与环保材料

采用太阳能供电与LED冷光源,减少热量排放对溶洞生态的影响。例如,贵州织金洞使用光伏板与储能电池,实现“零碳排放”照明。

灯具外壳采用可降解材料,避免化学物质污染地下水。

生物友好型照明

通过光谱调控技术,减少对洞穴生物(如蝙蝠、盲鱼)昼夜节律的干扰。例如,在蝙蝠栖息区设置低亮度、低频闪的琥珀色灯光,模拟自然月光环境。

五、案例实践

重庆武隆芙蓉洞:引入“时光长廊”项目,通过3D投影与体感交互,让游客“穿越”至3亿年前的古海洋环境,灯光与地质模型联动,重现珊瑚礁与古生物生态。

广西百色大石围天坑:利用无人机灯光编队在天坑顶部进行动态表演,与地下溶洞灯光呼应,形成“天地联动”的视觉奇观。

未来趋势

AI驱动的动态灯光:通过机器学习分析游客行为,实时调整灯光布局与色彩,提供个性化游览路线。

元宇宙融合:结合虚拟现实技术,游客可“进入”溶洞数字孪生空间,与虚拟角色互动并解锁隐藏剧情。

以上是重庆溶洞灯光设计公司讲解有关景观溶洞灯光照明设计-安装-施工的相关知识,有问题可致电重庆御韬园林景观设计有限公司!

联系我们

联系我们